「避雷針」事故例

|

1.NHK放送平成7年9月放映 「クローズアップ現代」”落雷パニック” |

|

| 電設工業平成9年11月号の中でNHKの番組”クローズアップ現代:落雷パニック”(平成7年9月20日)は建設会社、電気工事会社等の技術者はもとより、ビルのオーナーにも非常なインパクトを与えた内容であった。と書かれている。 |

|

|

埼玉県深谷市にある化学工場でこの夏だけで15回の落雷事故を受けたという放映があった。被害はコンピューター、電話、火災報知器の弱電機器等

|

|

|

工場の目撃者は2年前に、隣の建物に「避雷針」が設置されてから、そして「避雷針」を指差してそこに落ちるという。また、この敷地工場に落ちたことはないという。(距離にして80メートル離れていて電気的にはいっさいつながりはありません。)

|

|

(株)電力中央研究所栃木県塩原実験場にて「電磁波」の実験をした放映。鉄板をしきその鉄板から10メートル離れたところに100Vのケーブルをテレビが見られる様敷設した。 |

|

その鉄板に印加(落雷)させた。鉄板から「電磁波」が飛んでいく。 |

|

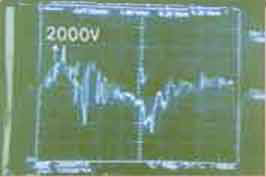

「電磁波」敷設した100Vケーブルに入り込み、そのテレビに2000Vの電圧がかかった。このテレビは昔の古い物であったため、瞬時に映像が乱れたが焼損はしなかったが、現在のテレビではいうまでもなく破壊されてしまう。だが、この実験は実際の落雷の10分の1位なので実際の落雷では10倍以上の「電磁波」発生が推測され、その「電磁波」はどこまで飛んでいくのだろうか。 |

|

新聞の記事によれば直撃雷となっているが「比較試験」の結果から分かるように、先端先上でのバラツキ放電(上向ストリーマ)による「2次落雷」と思われる事故 |

|

落雷箇所を見るとその上にステンレスの手すりがあり、その手すりは避雷導体の変わりもしているが、その下に落雷が入り込んでいる。通常考えられるのは、もし「雷撃距離」が「避雷針」ではなく、ステンレスの手すりに入っていたならば手すり下のコンクリートの角に落撃はありえないと考えられる。ではなぜコンクリート中に落撃があったのかと推測すると、「避雷針」に落雷した瞬間に上向ストリーマは消滅し飛散雷した雷はどこに飛散するか分からないためである。この事故は土曜日の夕方で庁舎が休みだったこともあって、下の駐車場は閉鎖されていたので物損事故などはなかったが、平日なら裏入り口があるので人通りの多い場所だった。 |