「雷その被害と対策」監修上乃園新左氏の中で「針付接地電極の地中における放電」、関西電力 樋口武光氏(提供写真より)「雷は相手の絶縁強度が高ければ高いほど、所定の電流を押し流すための高い電圧が生じここに生じるパワーも大きくなる。雷を力で対抗するために、雷雲の電位である1億ボルトに耐え抜く絶縁強度のものを必要とする。しかし、これは不可能なことである。これに反し雷電流を素直に流してやるものに落ちたときには、そこに生じる電圧も低く、そこで生じるエネルギーも小さいもので済む。(以上、参考文献「雷その被害と対策」監修上乃園新左氏より)

「雷撃電流」は数十万分の一という速さで流入してくるので、「銅板」のように「放電極(角)」が四隅しかない接地極では瞬時に土中放電しきれず、その為に建物内部に電磁波等が発生し、いろいろな機器に流入し焼損する大被害が発生していると思われます。又一般に使用されている「銅棒」と呼ばれている補助棒は「銅」ではなく、銅メッキ鋼棒で「鉄棒」に銅メッキを掛けたもので、どの文献でも鉄に銅メッキをかけることにより、鉄が消滅するまで腐食が続くと言われ、又、ある資料によると「鉄道技術研究所」で行った野外試験の結果15年から25年経過した銅メッキ鋼棒を引き上げたとき、しばしば鋼棒が消滅して孔食の多い銅パイプの状態となっていることからも理解できると言っております。

当社での製品は銅以外の接地極には「溶融亜鉛メッキ(JIS55)」を施し接地極群を半永久的に機能が発揮できる施工をしております。当社は接地極1極に対して最低で「放電極・針付」で96から121極(従来の接地工事では4極と思われる)の角・針を持った「受雷装置接地極群」を構成しその全体を「接地抵抗低減剤」を流入し、土壌の変化に関係なく「化学的相乗効果」が生み出され、より安定した抵抗値を長期間保持することができます。この施工により補助接地棒等の使用数の節減ができ、従来の施工方法よりも経済的です。又「受雷装置」の周辺は「低減剤」により「化学的相乗効果」により接地面積が土中ストリーマ放電により広範囲にイオン化され落雷時には、さらに接地面積が拡大され大幅に接地抵抗値が低減されます。(「電気設備学会:建築物等の避雷設備ガイドブック」に低減計算式が掲載されている。)この結果、雷雲発生と共に雷雲に誘導された地上の電荷、そして接地面積が拡大された土中ストリーマ放電等が「受雷針及び受雷装置」に集中する為、自然界においては、より以上の「誘雷及び受雷」効果が期待されます。当社はいかに接地工事の「重要性」を重視して避雷設備に向いた接地工事の構成を計画し設計・「受雷装置」施工をしております。

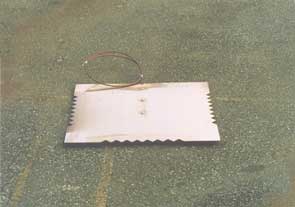

放電極付主接地銅板

放雷針付接地極V型

放電極付補助接地管極

受雷装置